24 Marzo de 2016 14:26

Hace unos días me encontré con una persona que, al parecer, conocía de mis tiempos en la facultad. Me preguntó si me acordaba de ella. No supe qué decirle. No sólo me había olvidado de su nombre, sino que no recordaba nada. Ni su cara, ni los momentos que, supuestamente, habíamos compartido, ni los amigos en común. Había desaparecido todo.

Ella empezó a hablar de aquella época, pero yo no la escuchaba. Su voz estaba ahí de fondo, como si fuera el ruido monótono de la heladera en la cocina. "¿Estás bien?", me preguntó?. "Che, ¿estás bien?" , repitió al verme ido.

"Dos años antes de mi nacimiento, en el setenta y seis, había desaparecido mi tío Esteban, de veintiún años. Un año después, en el setenta y siete, se llevaron a Ignacio, de veintidós

Se asustó, era obvio. Qué ganas de llorar, la puta madre. No, esto no se lo dije. Pobre mujer, tampoco era cuestión de torturarla. Sólo lo estoy escribiendo acá. Qué ganas de llorar. De llorar sin parar por un buen rato. Tengo la sensación de tener un llanto atravesado entre la garganta y los ojos, que no logra salir. Un llanto de años, un llanto que duele. Se anuncia como si fueran ráfagas de viento y se siente como vértigo repentino. Con una canción, con un aroma, con una charla.

No le dije nada. Y en ese no decir, en ese silencio como elección, apareció la punta del iceberg. Porque no es la primera vez que me pasa, esto del olvido. De secuencias enteras de mi vida que no están, o que están tan ocultas que no tengo forma de llegar a ellas. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que me pasó?

Protesta en Plaza de Mayo.

Jorge Drexler lo dice en una canción: la vida es más compleja de lo que parece. Y no es ninguna revelación. No existen las soluciones mágicas, no existen las respuestas perfectas. Por más que lo aparenten. Y así como una cara de la moneda es luminosa, armónica, la otra es oscura, difusa, imprecisa.

"No existen las soliciones mágicas, no existen las respuestas perfectas

Vengo de una familia grande. De doce hermanos. De diez tíos por parte de madre y diez de padre. En una familia numerosa parece difícil pensar en la posibilidad de que ciertas cosas no se sepan, o de que exista un pacto colectivo para no nombrarlas. Sin embargo, en mi familia hubo algo así. Un pacto de olvido, o mejor dicho, de silencio o disimulo forzado de ciertas cosas. No de personas, no de hechos, pero sí de motivaciones, de ideales, de todo lo que pudiera, potencialmente, ser foco de separación, de apartamiento.

¿Lo pienso como un reproche? No, no lo creo. Cada familia es un mundo, como se dice por ahí. Y cada mundo busca su forma de sobrevivir. De sobrellevar sus tragedias para intentar seguir adelante, para no explotar en el aire y desintegrarse. Un instinto de supervivencia. De eso se trata este texto.

"El llanto sigue atravesado en la garganta y vuelvo a intentarlo. Vuelvo a preguntarme por qué el silencio, por qué el “olvido” de ciertos hechos, situaciones, pensamientos, forma parte de mi estructura psicológica

Nací un veinticuatro de octubre de 1974. Mi primer recuerdo se remonta a la casa de la calle Terrero. Estaba en la vereda y la calle todavía era de tierra. De la rama de un árbol colgaba una hamaca, como las de la plaza. Yo peleaba con Fabián, el vecino de enfrente, para ver quién la usaba. Me acuerdo haberme plantado delante de la hamaca y haberle gritado que era mi turno, que si me molestaba llamaría a mi hermano más grande, que ya tenía catorce. Mi hermano mayor me lleva diez años, por lo que ese hecho (si alguna vez existió), y que hoy se transforma en recuerdo, data de mis cuatro años. Corría el año 1978.

Dos años antes, en el setenta y seis, había desaparecido mi tío Esteban, de veintiún años. Un año después, en el setenta y siete, se llevaron a Ignacio, de veintidós. Ignacio militaba en Montoneros. Esteban no militaba orgánicamente en ninguna organización. Pero de eso yo no me acuerdo. Me lo contaron mucho tiempo después.

Fuerzas policiales detienen ciudadanos en pleno centro.

De mi primer día de clase no recuerdo nada. Ni del Mundial, ni de Kempes, ni de la guerra de Malvinas. Sí me acuerdo de una reunión en la casa de mi abuela: íbamos a recibir (y yo a conocer) a un tío mío, hermano de mi madre, que había vuelto de la cárcel, después de años de reclusión en el Penal de Rawson. Mis tías en la cocina y el olor a frito que inundaba la casa. Desde el setenta y cinco (año en cayó preso) que no comía milanesas con papas fritas. Estábamos en 1981.

Me acuerdo de las siestas. De la nada que significaban esas tardes que parecían eternas. Del silencio que inundaba todos los ambientes, toda la escena. Un silencio abrumador. Un silencio que aturdía.

"Lloro, lloro por el hecho de no haber conocido a Esteban y a Ignacio, lloro por el dolor de mi abuela que ya no está, por el dolor de madre, por el dolor familiar

También me acuerdo de los domingos. Los domingos a la tarde se volvía a casa. Después del fin de semana de salidas, de fútbol, de vagar por ahí, se volvía. En las familias numerosas, o, tal vez sólo en la mía, no lo sé, existía una libertad ambulatoria absoluta. Existía esa posibilidad de desaparecer un par de días sin que nada pasara, sin que nadie se asustara. Pero los domingos a la tarde, a la hora del té, íbamos volviendo. Inclusive los que ya no vivían en casa pasaban a esa hora. Se tomaba mate, café o té. Alguna torta quizás.

Me acuerdo de un domingo en particular. Vivíamos todavía en la casa grande, la de la calle Don Bosco. Yo no había terminado la secundaria aún. No me acuerdo bien quiénes estábamos exactamente, ni recuerdo quién fue el que le preguntó a madre:

?Mamá, Pepo se llama Esteban por tu hermano, ¿no?

Sí me acuerdo del silencio que siguió a la pregunta. Silencio que se mantuvo por varios segundos. El silencio, otra vez.

No hay mucho más en la memoria sobre mi infancia. Indago sobre esa época y tengo la sensación de que todo pierde nitidez, se vuelve borroso. Se trata de eso, de espacios sin recuerdos. Trazo mi línea cronológica y tiene miles de espacios en blanco, vacíos, como si fuera la línea de rayas blancas en el centro de la ruta.

Marcha en contra del terrorismo de Estado.

Por momentos me tienta la simplificación, la respuesta fácil que no genera más que explicaciones. Será un tema de la edad, del estrés, de trabajar catorce horas por día e intentar, a la vez, criar cuatro hijos. Creer que mi disco rígido está completo y que, para incorporar nuevos recuerdos, debo eliminar otros.

Pero no me siento cómodo con eso. El llanto sigue atravesado en la garganta y vuelvo a intentarlo. Vuelvo a preguntarme por qué el silencio, por qué el “olvido” de ciertos hechos, situaciones, pensamientos, forma parte de mi estructura psicológica. Forma parte de mis herramientas cotidianas (conscientes o inconscientes) para sobrellevar, en definitiva, la vida.

Y cuando trato de darle vueltas al asunto, me aparecen imágenes, voces, sensaciones. Como si se tratara de una asociación libre, pero inconsciente. De encuentros familiares, cumpleaños, Navidades. Sí, la voz de mi abuela materna vuelve.

Lloro, lloro por el hecho de no haber conocido a Esteban y a Ignacio, lloro por el dolor de mi abuela que ya no está, por el dolor de madre, por el dolor familiar. Porque este llanto no es solo mío, es un llanto de todos y por eso es tan profundo, es tan raíz. Pero no me resigno. Las lágrimas consuelan, pero no explican. No explican una mierda. Trato de entender qué carajo tiene que ver toda esta asociación libre de imágenes, de recuerdos, de no recuerdos, de emociones, con el motivo de mis olvidos, de mis lagunas.

"Yo no indagué lo suficiente, es cierto, pero muchas cosas no se dijeron. Muchas cosas todavía no se dicen. Y cuando uno es chico, de lo que no se habla, tampoco se pregunta, y queda ahí, en el aire

Y es ahora, acá, en la cocina de mi casa, tratando de escribir estas líneas a las cuatro de la mañana, que me viene a la mente algo que leí hace tiempo en una nota, creo que era de Raquel Garzón. Ella decía algo así como que cada familia era un ecosistema, un juego de pesos y contrapesos, un juego de equilibrios, que se altera, de golpe, cuando alguien no está. Cuando ocurre una tragedia.Y la respuesta orgánica y consciente (o inconsciente, no lo sé) de sus integrantes para restablecer ese equilibrio, para restablecer la unidad, alterado por el evento desestabilizador, ha sido “el silencio”, “el olvido”. El silencio como una decisión. La decisión de saber, pero, a la vez, callar ciertas cosas para cuidar, para preservar a los demás, para mantener la unidad.

Pero no se trata de un olvido absoluto ni mucho menos definitivo. Las personas que hoy no están siguen presentes en el más nítido de los recuerdos. Tampoco se trata de un olvido -represión, en el sentido freudiano del concepto-. Ni mucho menos un “no saber”.

Se trata de un disimulo más sutil, más característico, tal vez, del género femenino (en contraposición con la torpeza masculina), algo mucho más difícil de lograr que el simple bloqueo de un recuerdo. Se trata, pues, de un olvido parcial. Se trata de silenciar divergencias; podría decirse, un olvido más bien ideológico cuyo fin, cuyo objetivo superior, es el de mantener las relaciones ligadas al afecto, al amor, a lo compartido.

Sin dudas, el olvido o el silencio del que hablo, o mejor dicho escribo, tiene sus beneficios. El principal, el de restablecer esos equilibrios alterados por la tragedia. Mantener la unidad, la unidad familiar fundada en el afecto, en el amor.

"Creo que tal vez fui sometido a una suerte de sobredosis, o mejor, a un exceso de entrenamiento en esta gimnasia de acallar todo lo que atente contra la armonía familiar

Así es como recuerdo a mi abuela, tejiendo. Tejiendo la historia y la vida familiar con hilos buenos, dejando a un lado los otros. Y así es como nos relacionamos en mi familia, poniendo sobre la mesa los ingredientes que unen, rememorando lo compartido, construyendo puentes hacia los lugares de armonía, de paz. Y dejando de lado las diferencias; no todas, por supuesto, pero sí aquellas que son insalvables, aquellas que se originan, justamente, de las tragedias, o de las formas de vivenciar esas tragedias. O aquellas diferencias que, justamente, originaron las tragedias.

Y las celebraciones familiares siguen siendo un lugar de encuentro. De hermanos, de padres, de primos, de tíos, de hijos, de sobrinos. Un encuentro real, sincero. Un encuentro del cual disfruto.

Y eso duele, eso está atravesado. Le pregunto a madre si alguna vez me contó sobre la desaparición de sus hermanos o es que yo lo olvidé (como tantas cosas). Pero no, esta vez yo no lo olvidé. Las fotos seguían ahí, pero ellos no estaban. ¿Se murieron? ¿Viajaron? No, “desaparecieron”.

?"Ustedes eran muy chicos", me dice, ahora, con la voz quebrada.

Yo no indagué lo suficiente, es cierto, pero muchas cosas no se dijeron. Muchas cosas todavía no se dicen. Y cuando uno es chico, de lo que no se habla, tampoco se pregunta, y queda ahí, en el aire. No se sabe bien qué es, pero existe, late.

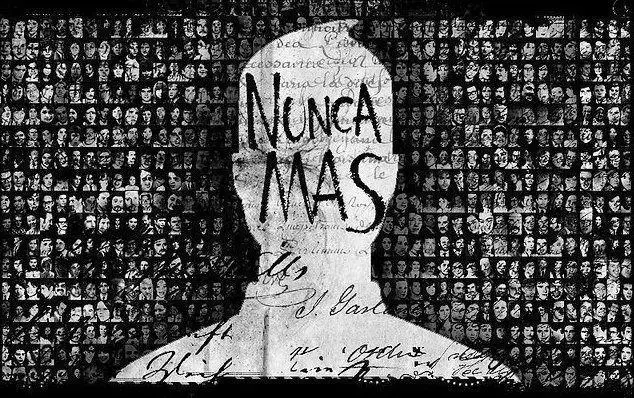

30.000 desaparecidos. Nunca Más.

El pacto de mi familia funcionó, y por ahora sigue funcionando en parte. Porque se trabaja conscientemente para eso. Pero, eso no quita que duela, eso no quita que el llanto siga atravesado y que yo siga extrañando a mis dos tíos, a los que ni siquiera conocí.

Y recién ahora, al final de este texto breve, que me está costando más de lo que pensaba y que tuve que hacer leer por varios antes de mandarlo al diario, se me ocurre una explicación a esta asociación de imágenes, de recuerdos, de no recuerdos, de emociones, con el motivo de mis silencios, de mis lagunas; creo que tal vez fui sometido a una suerte de sobredosis, o mejor, a un exceso de entrenamiento en esta gimnasia de acallar todo lo que atente contra la armonía familiar. Y así es como se me va de las manos esta práctica del silencio, del olvido, esta práctica del disimulo forzado.

30.000 desaparecidos. Nunca Más.

![]()

A esta altura no lo sé, no estoy seguro de nada. Mientras tanto los domingos a la tardecita se sigue volviendo a la casa materna. A la hora del té. La casa es otra, pero el encuentro es el mismo. Se conversa, se canta, se habla, se habla mucho de Esteban y de Ignacio y de mi abuela que ya no está.