30 Diciembre de 2019 02:40

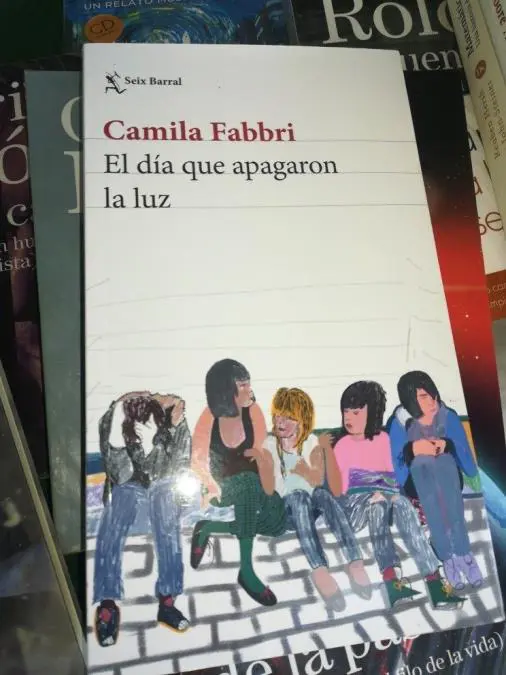

El 30 de diciembre de 2004, durante un concierto del grupo Callejeros, un incendio en el boliche República Cromañón, situado en el barrio de Once, dejó el trágico saldo de 194 muertos. La escritora Camila Fabbri, antigua seguidora de la banda, decidió investigar y revisitar el episodio más terrible de la historia del rock. El resultado de su trabajo es el libro El día que apagaron la luz, del cual ofrecemos hoy la introducción y el primer capítulo.

Empieza como un color que se apaga o se enciende. No estoy segura. Generalmente es algo así como un humo blanco que rodea a las personas mientras están conversando alrededor de mí. También puede ser un colchón negro y ese color es más preciso cuando envuelve. El blanco puede darme más susto porque lo relaciono con un ataque paroxístico o de epilepsia, aunque nunca haya tenido ni uno ni otro. Todos los días pienso que ese día puede ser la primera vez. Inmediatamente después de percibir el color, empieza el temblor en las manos y en las piernas. El cosquilleo es un hecho. Hormigas invisibles y de línea recta van marcando el camino sobre los pelitos del brazo. Hay una electricidad muy ineficaz dándome vueltas. Estaenergía no hace que las cosas funcionen, no soy una lámpara que se enciende sino más bien algo que se mete para adentro como un globo desinflado. Voy perdiendo masa corporal, voy dejando que el espacio exterior me gane. La última vez fue en un colectivo de línea con cartel rojo, iba hacia el trabajo. Empecé a pensar en los puntos de apoyo. Si ahora me bajara, ¿adónde iría?, ¿con quién hablaría?, ¿cuál sería la primera línea de diálogo?, ¿quién me pediría un taxi antes de que empiece el primer desmayo? En caso de que viniera el black out, ¿quién me pondría las manos en la nariz mientras yo esté conversando con algún fantasma del cosmos de acá? Entonces pienso tanto, pero tanto me pongo a pensar, que tengo un poder: atomizaré todo lo que esté alrededor. Asientos recubiertos de cuerina, mujeres y hombres semidormidos esperando llegar, un chofer tarareando estrofas de FM, edificios altos y costosos, balcones pelados y balcones repletos de macetas con niños espías metidos adentro o mojándose en palanganas, madres y padres cuidando que esos hijos no caigan redondos u oblicuos por entre los fierros de esos balcones, puertas de hipermercados con hileras de changuitos vacíos, compradores compulsivos y de los otros, los que economizan y van tres veces por día al mismo local porque creen que así están gastando menos, incluso hago desaparecer el sonido de las bocinas de aquellos autos metalizados que van por el carril contrario también con niños sentados derechos en los asientos de atrás, con sus mochilas colgadas esperando el horario exacto para entrar en las escuelas públicas o privadas que les hayan tocado en suerte. Aún en ese silencio que logro concentrar en mi cabeza, puedo todavía poner foco en las miniaturas que caminan o viajan, hago zoom en el futuro. Siento una honda pertenencia con ese momento de sus vidas porque puedo verme ahí, todavía ahí, siendo llevada de la mano o en andas hacia el porvenir sin decir ni mú. Dejando que los adultos hagan porque saben lo que hacen. Trato de respirar hondo pero es inútil, ya estoy hiperventilando. Empaño el vidrio que me permite ver, la ventana sociable de este colectivo de línea con cartel rojo. ¿Será entonces que tendré que bajarme y hacer todo el circo del desmayo en plena calle, en este barrio de provincia que apenas conozco? ¿Será que otra vez tendré que decirle a una desconocida que no soy un maleficio sino una persona que se siente mal por exceso de miedo? ¿Tendré que contarle que la sensación es de precipicio aunque jamás me haya subido tan alto como para generar esa metáfora y que confíen en mí? Hace más de cinco años que al salir de mi casa tengo la sensación de que soy un punto perdido en el medio de la nada; entonces tengo que hacer un esfuerzo demencial para reconstituirme con imágenes que me devuelvan un presente ideal, o al menos, despreocupado. Acá estoy yo otra vez, hola, flameando como una bandera de colegio descuidado. Aquí yo, la que a los quince años arrancó de raíz el relajo y la diversión a cambio de tener la certeza de que no me pase nada malo. La quietud supone menos peligros excepto que haya un terremoto o un sismo. Cierro los puños para controlar la fuerza que tengo, verifico si me queda tiempo antes de que el corazón me haga desaparecer. Aquí estoy yo, si, yo, creyéndome en el medio de un desierto de arena gris que en realidad es una ciudad repleta de gente ansiosa y parlante. Blanca como un fantasma blanco en el cuarto asiento de los que viajan individuales. Tan limpia esta línea de colectivo, tan prudente el chofer en las frenadas, igual que un jingle el sol de la mañana en los jardines delanteros de las casas de zona norte. Justo en los asientos que viajan al revés, otra vez pongo la atención en los futuros. Por suerte siempre habrá esto que miro: una madre con cartera leyéndole a su hijo de menos de siete el Atlas del Universo.Disculpen las llamadas nocturnas, el miedo perpetuo, es que a los doce, trece, catorce años fuimos una generación que empezó a dejar de crecer. Dejo la vista quieta en las zapatillas de una chica que viaja parada y la respiración reaparece. Me seco las manos con el suéter de lana. Abro apenas la ventanilla y dejo que el viento haga lo que suele hacer. Mientras yo estaba en otra parte, el colectivo se vació. Estoy llegando tarde al trabajo y agilizo la caminata. Un grupo de turistas le saca fotos a un árbol de naranjas que está en pie desde la época de la Revolución. No tendrá más de cuarenta años. Lleva una carretilla con cajas. Será repositor de algún comercio. Traerá productos con vencimiento impreso en el paquete. Es temprano en la mañana y se nota que se despertó hace poco. Está despeinado y yo también. El sol es caricatura en este momento del día. Es diciembre del 2018 y se cumplen catorce años de Cromañón. A partir de las cinco de la tarde habrá una misa reunión en el Obelisco, epicentro de la Ciudad de Buenos Aires. Irán los que quieran cantar, llorar, o abrazarse. Tantos otros no irán o se reunirán en sus casas, prenderán velas, volverán a encontrarse con viejos amigos. Y también están los que con el pecho cerrado no pronunciarán palabra. El chico me mira fijo y yo a él. Lleva puesta una remera de Callejeros. Se da cuenta de que me quedo mirando esa consigna. Cuando estoy a punto de cruzar la calle giro hacia atrás. Veo que se me queda mirando. No lo conozco. Alzo la mano y lo saludo. Él hace lo mismo.

I