08 Octubre de 2019 11:09

PARA IR ACLARANDO: 7 DE OCTUBRE DE 1893

En la vida he procurado servir antes que servirme; ser artífice del destino común. Lo que importa es trabajar por nuestros semejantes. Jugarse por ellos. El alcance de nuestra abnegación es la piedra de toque de toda grandeza verdadera. Por lo demás, los puestos de responsabilidad no se reclaman, sino que se merecen.Cuando decidí redactar mi “Autobiografía” o, como dirían los franceses, “Perón por él mismo”, pensé en un libro fiel a mi talante, donde se hablara mucho de los demás, poco de mis amigos y nada de mí, ya que no me considero exento de equivocaciones garrafales y, créase o no, he pagado ese derecho de piso que supone todo aprendizaje sin tener antes real idea de la política.

Entonces debo aceptar que tuve que acudir a los entendidos del quehacer público. Como el oficio militar es el menos adecuado para gobernar, que es precisamente lo contrario de dar órdenes, eché mano de los recursos genuinos que requiere el arte de gobernar. No me quejo, si el país ni yo mismo dábamos para más. Este sucio oficio necesita de una instrumentación también sucia, por lo general poco eficiente, profana en cierto sentido. En este lodazal hay que tirar el alma a los perros, poner piel de elefante en el asador, tragarse sapos vivos, aunque al final muchos perros suelen hacer la muerte del ciervo.

Obviamente, el mayor peligro surge de la improvisación semipermanente en que nos debatimos, sin planes concretos y sin previsiones para el mañana. En mi caso, las únicas nociones surgieron de la profesión de soldado que había asumido a temprana edad. En una palabra, yo sabía conducir hombres, tenía fama de troupier, pero allí terminaban mis virtudes.

Quiero aclarar, además, que no me convencían ni poco ni mucho los argumentos de mi habitual biógrafo Enrique Pavón Pereyra, quien, para no desanimarme, intentaba que le confiriera de manera oficial el propósito de contar mi vida, aunque entre el modelo y la semblanza mediara un abismo.

Le repliqué que la propuesta de romancear las vicisitudes de mi existencia constituía un despropósito. Llegó a decirme mi interlocutor que, en el mejor de los casos, yo avanzaría de acuerdo con ideas y principios que quedaron a medio hacer y que, de tal argumentación, surgirían explicaciones que no debía dar, porque mi protagonismo estaba más allá de toda sospecha. O sea, más allá del bien y del mal.

No era esa perspectiva la que podía convencerme. Y pronto advertí que la pretensión de Enrique no era otra que construir un retrato a la medida; más bien, él anhelaba un cuadro con maquillaje, capaz de borrar las imperfecciones propias de mis desvelos y de la realidad cruda que debía enfrentar de continuo, esta vez lejos de mi Patria y sin otra compañía que la media docena de seguidores -incluida mi propia mujer- reducida como un caracol a mudar imprevistamente de casa y de país, según las vicisitudes propias de nuestra condición de aliados a perpetuidad.

Otra de las razones que guiaron mi entendimiento era que no quería especular con mi propia figura. Por ese motivo reprobé también el trabajo de uno de los primeros retratistas españoles, que cumplía ese menester a instancias del Canciller español Martín Artajo, cuando éste nos visitó en Buenos Aires en 1948. Daba gusto examinar mi rostro y mis entorchados planeados de manera sensacional. Llamé al artista para felicitarlo, aunque puntualicé: “...estos bermellones de color gualda con fondo de una rojez de incendio majestuoso nos trae a cuento la apostura del finado Rey Alfonso XIII, a quien el retrato reflejaba casi como si se tratara de una copia”.

De modo que ahora pienso hacer un “retrato al natural”: sin maquillaje, y con todas las imperfecciones de mi linaje argentino.

A esta altura de mi vida son pocas las cosas que no puedo manifestar, sobre todo en lo que respecta a mi persona. Una vez escuché decir a un anciano que él estaba amortizado, y al preguntarle que quería decir con eso, me contestó que todo lo que le había dado la vida estaba pago con creces por el simple hecho de haberla vivido y que ni siquiera sus secretos más profundos, ni sus más grandes amores, le pertenecían. Sin embargo, yo, como si le hubiese jugado al destino una mágica apuesta, logré conservar hasta hoy el origen de mi nacimiento como un profundo secreto. El verdadero día y año de mi llegada al mundo se transformó con el tiempo en una real controversia en la que muchos incursionaron. Se llegaron a decir las cosas más dispares. Porque si bien existe el documento que disipa estas dudas, hubo también, desde hace tiempo, versiones que se encargaron de contradecirlo.

El porqué de este equívoco no es complejo, y queda explicitado con sólo echar una mirada a esa época donde los libros de registro sólo reflejaban con certeza los nacimientos de quienes durante su primer año de vida no corrían el riesgo de perder su batalla contra la muerte. Mi nacimiento fue tomado con más calma que el de mi hermano Mario, tanto fue así que mi padre decidió anotarme dos años más tarde.

Nunca me preocupó aclararlo, porque básicamente siempre pensé que existen dos tipos de acontecimientos que van dando forma a una vida: los importantes y los otros. Así, un día más o un día menos, un año más o un año menos, ¡qué importancia podía tener! De hecho no la tuvieron durante muchos años, ni mi propio padre le dio trascendencia y ante la pregunta del secretario del registro civil de Lobos: ¿cuándo nació el niño?, no dudó en responder que había sido en la víspera. Y así fue anotado mi nacimiento aquel 8 de octubre de 1895, como acontecido el día inmediatamente anterior. Pero en realidad yo ya tenía dos años para esa fecha, que fue verdaderamente un 7 de octubre, pero de 1893.

Así constaba en las páginas del registro parroquial, que lamentablemente una gran mancha de tinta, derramada “casualmente” sobre el renglón que daría crédito a mis palabras, se ha encargado de silenciar para siempre. Se afirma que fue el pueblo de Lobos el que me vio nacer. Allí hay una casa, la de mis primeros años, donde gateé, donde comencé a dar mis primeros pasos, pero que con toda seguridad no vio mi alumbramiento, pues éste había acaecido en Roque Pérez, Partido de Saladillo.

Mi nacimiento aparece anotado en el libro de registro correspondiente al antiguo “Fortín de Lobos”. No menos de cuatro generaciones por línea materna se habían asentado en esos parajes, según memoraba Mercedes Toledo, mi abuela inmemorial. Recordaba a sus abuelos oriundos de Santiago del Estero, asentados en los cerros santiagueños de Guasayán. En cambio, los Sosa eran gente relativamente nueva en los pagos del Fortín, provenían de tierras más al sur de la provincia, digamos de Ambargasta.

Con letra de mi padre constan los pormenores de mi nacimiento, en el folio 228, acta 450, del tomo correspondiente al año 1895. Se trata evidentemente de un documento genuino que la municipalidad de esa ciudad conserva en perfecto estado hasta hoy. Tuve la oportunidad de conocer estos datos a partir de la fecha en que mi vida dejó de ser privada y se empeñaron en exhumar hasta los más insignificantes pormenores que rodearon mi existencia. Ese documento afirma lo siguiente, sin ninguna enmienda: “Ante el jefe del Registro Civil, Dn. Rafael A. Acevedo comparece, Dn. Mario Tomás Perón y denuncia el nacimiento del párvulo Juan Domingo, quien ha venido al mundo el día 7 de octubre de 1895 en la localidad de Lobos, según lo atestiguan los vecinos y amigos: Juan B. Torres y Juan R. Saligaray”. Posteriormente, la verdadera fecha de mi nacimiento aparecerá en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen donde me inicié en los Sacramentos de la Santa Iglesia, en los brazos de mi madrina, Doña Francisca Toledo, y donde aconteció el hecho curioso de la mancha de tinta antes relatada.

Aquellas dudas y brumas respecto a mi origen nunca habían sido totalmente despejadas, constituyendo durante gran parte de mi vida una incógnita, incluso para mí, la cual supe convertir en acicate para mi voluntad. Quizá mi propio padre, inconscientemente, se haya encargado de confirmar esta situación filial “anómala” (que por otra parte no es más escandalosa ni menos significativa que cualquiera de los conflictos humanos que hoy desvelan a una sociedad que no ha dejado de ser pacata), en el momento en que me entregó, con especial interés, para que lo tuviera entre mis libros de cabecera, sendos volúmenes de Las cartas de Lord Chesterfield a su hijo Lord Carnavon. El libro está escrito por un padre a su hijo natural, a quien educa a través de un epistolario único e inimitable, que armoniza lo útil con lo ameno. Imaginen las enseñanzas que contienen...

Ahora, masticando mi mocedad, tengo la necesidad de arrojar un poco de luz sobre algunas páginas oscuras. Muchos de los acontecimientos afectivos que no me dejaron descansar durante noches, resultan hoy vistos a la distancia anécdotas triviales, frente a la magnitud de los hechos verdaderamente trascendentes que sobrevinieron con posterioridad. Yo tenía 25 años y era un joven oficial que llevaba con orgullo irreflexivo el uniforme de la patria. Era un aspirante sin suerte para conquistar el corazón de mi inquietante prima Mecha. Sólo confesé aquellos sentimientos de frustración a Raquel Perón, que era mi otra prima, gran amiga y confidente durante esos años. A ella le expresé con dolor: “Presiento que Mecha me rechaza debido a mi brumoso origen. Pues no veo otro motivo”.

El tema de mi origen se transformará en una constante a través de mi vida; será por eso tal vez que la fecha de mi nacimiento quedó velada durante tantos años. ¿No habrá sido quizás una maniobra inconsciente de mi parte para ocultar un sentimiento de ilegalidad que me negaba a reconocer?

¿Cuántas grandes mujeres quedaron al margen de los hechos sociales, ignoradas por su propia comunidad, observadas con espanto, cuando en realidad su único pecado fue el coraje de haber sido madres solteras? Esas mujeres quedaban solas para enfrentar la vida. Ese hijo no tenía padre, y la ley argentina prohibía hasta investigar la paternidad del recién nacido. Pero sí se castigaba el adulterio y ese hijo pasaba a ser un bastardo. Al padre se lo eximía de toda culpa y al hijo se le cerraban las puertas del futuro. ¿Eso era justo? Nosotros hicimos una ley que daba al hijo natural los mismos derechos que al hijo legítimo. Esta situación de desprotección sucederá mientras las mujeres no intervengan más asiduamente en el espíritu de la legislación; hasta que llegue ese momento, ¡las leyes estarán siempre hechas por adúlteros!, que ignoran que no hay hijos ilegítimos sino padres ilegítimos. Pero existen leyes superiores a las que establecen los legisladores: son las leyes naturales.

Apenas dieciséis años tenía mi madre cuando nació su primer hijo, y veinte cuando nací yo, Juancito Sosa. Ése fue mi primer nombre hasta que distintos motivos, difíciles de evaluar, indujeron a mi progenitor a dar un paso decisivo. El 25 de septiembre de 1901, Don Mario se allanó a contraer enlace con Juana, yo tenía ocho años. Según la versión que me consta, fue en realidad mi abuela Dominga Dutey quien pidió a mi padre que se pusiera de acuerdo con la religión y la moral pública. El acta de casamiento llevó el número 604 del Registro Civil, de la sección quinta de la capital metropolitana.

Tiempo después, y sin saberlo quizá, me acerqué y distinguí entre mis semejantes sólo a aquellos que por su origen debían enfrentar la hipocresía de una sociedad que quiso condenar al ostracismo y la vergüenza a todo aquel que llevara el peso de orfandad enigmática. Mi acercamiento a esos hombres se debió a que advertí en ellos condiciones intelectuales netamente superiores sobre el común denominador de la gente, rasgo que parece ser propio en quienes son frutos de la pasión.

Las huellas de mi infancia no se borraron con los años, por eso advierto al rememorar mi vida que sólo estoy desandando aquellas antiguas preocupaciones, que descubro hoy nada más que pueriles.

Una familia de inmigrantes

Soy hijo de un espíritu campesino, casi rural, y de una joven natural de Lobos, Juanita Sosa, con sangre india y parientes de origen santiagueño.Me crié en Lobos entre reseros y domadores. Un capataz de novela, el “Chino” Magallanes, hacía de jefe del gauchaje, donde sobresalía con su ejemplaridad sin rival y, más que nada, por su dominio en las faenas campesinas.

Argentina ya era “adulta” desde 1880. El cambio lo habían gestado los inversionistas británicos, los “analfabetos” inmigrantes, el sosiego y posterior exterminio del indio, el nacimiento de la nueva burguesía y las voces de los “hombres-poder”. Así latía la “Argentina Moderna”. Una lucha entre “rifleros” y “gauchos” por un lado y el “ejército de línea” por el otro, tal como José María Rosa sentenció luego. Diez años después del esplendor, se agigantarán la desesperanza, la crisis, el agio, las huelgas. La política será la “madre del borrego”. Aquellos hombres del 80, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Juárez Celman, fueron quienes mantuvieron en vilo a los casi cuatro millones de habitantes que pululaban por el territorio. Buenos Aires albergó, para 1895, a 677.786 almas. El resto se perderá en cientos de reductos, pueblitos, fortines.

Varios conglomerados mezclaron su dialecto extranjero con la costumbre tradicional. Entre ellos, uno: San Salvador de Lobos, que arrastraba su herencia desde 1752, cuando por acuerdo del Cabildo de Buenos Aires se lo convirtió en barricada contra los indios; y que, para 1805, databa 1.000 pobladores entre labradores y peones. Antes de cerrado el año, se lo declaró Partido y recién en 1811 se concretó su trazado urbano. Rivadavia concedió autoridad local a los jueces de paz para 1821, quienes, a su vez, cesaron en sus funciones en 1856 cuando se creó el municipio. Allí, 39 años después -un verdadero bostezo en el tiempo-, Juana Sosa Toledo y su esposo criaron a los dos hijos del matrimonio en una finca de la calle Buenos Aires al sud N° 1364.

La familia era conocida gracias a los buenos servicios del doctor Tomás Liberato Perón, mi abuelo médico. A él lo ligaba la amistad fraternal con el doctor Eulogio del Mármol, quien le obsequió el cráneo de Juan Moreira, quien había acabado sus andanzas un 30 de abril de 1874, ultimado por el soldado Andrés E. Chirino.

Para hablar de mí, es necesario que hable de alguien que me precedió. Rememoro a mi madre, una de las personas artífices de Perón. Mujer fuerte, criolla de ley, perteneciente a una antigua familia que provenía de los pagos de Azul, cuyo entronque castellano databa de la época de la colonia. Toledo era el apellido de mi abuela materna, Doña Mercedes.

Los Sosa eran originarios también de Castilla la Vieja, como mi abuelo Juan Irineo, esposo de Mercedes. La pareja alcanzó cierta notoriedad en el pago al brindar hospitalidad a quien podríamos denominar como el último gaucho alzado de la historia: Juan Moreira. Recuerdo que su calavera fue propiedad de mi abuelo durante largos años, hasta que decidió cederla al Museo de Luján, para evitar que su nieto terminara con ella utilizándola como “asustador de sirvientes”. Cierta vez caí al suelo abrazándola y se le quebraron varios dientes.

Mario se llamó mi padre. Luego de ser Juez de Paz en La Plata fue trasladado a la localidad de Lobos con idéntico cargo. Allí, sus tareas se multiplicaron, quizás impulsado por sus magros ingresos, tal vez por el súbito descubrimiento de las nobles labores rurales. Lo cierto es que allí conoció a quien iba a ser su esposa, que en lo sucesivo compartió con él ese extraño amor por la tierra.

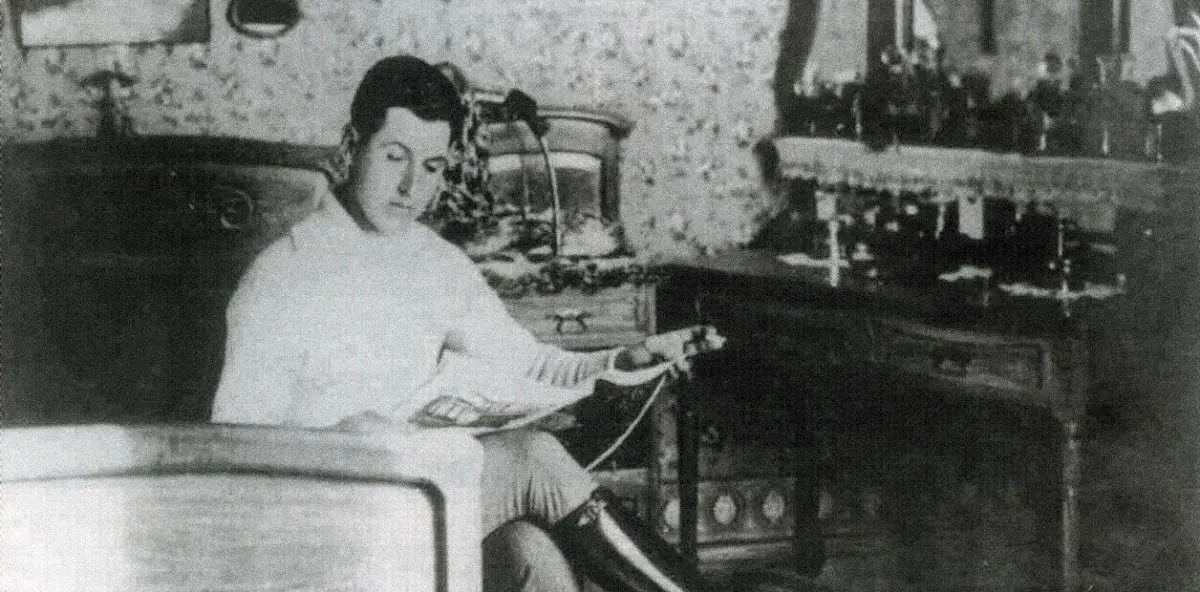

La vida de mi abuelo, Tomás Liberato Perón, estaba sembrada de honores: fue senador nacional (mitrista) por la provincia de Buenos Aires; había participado en la batalla de Pavón. Presidente del Departamento Nacional de Higiene, que él mismo había creado, y Practicante Mayor del Ejército en la Guerra del Paraguay. También desempeñó varias misiones en el extranjero, especialmente en Francia, donde vivió varios años.

Hasta donde llega mi conocimiento, todos los antepasados de esa rama fueron argentinos y fundadores de lo que en tiempos de la Colonia se llamaba el Fortín de Lobos.

Tomás Liberato se había casado con Doña Dominga Dutey. La sangre vasco-francesa de mi abuela se mezclaba con la estirpe sarda de los Perón, emparentada a la vez por línea materna con los Hughes y los Mackenzie, de origen británico o, con mayor propiedad, de la etnia escocesa.

La remanida frase del “crisol de razas”, como sustancia generadora de nuestro pueblo, se hace patente en el análisis introspectivo del pasado de cada uno de nosotros. Mi familia no escapó a la regla. La cultura ancestral del Viejo Mundo se mezcla con pasiones localistas, traducidas en actitudes cotidianas.

Mi hermano Mario era un héroe para mí. Demasiado serio para su edad, a causa de su profunda introversión; más estudioso que yo y, creo, hasta más inteligente. Por lo menos aprendía más aprisa. Tal vez, esa incapacidad mutua para demostrar nuestro afecto nos privó de una relación más estrecha en los momentos en que más nos hubiésemos necesitado. Aun así, fuimos compañeros de aventuras hasta que le tocó marchar a Buenos Aires para estudiar en el comercial, que era similar al Nacional.

Mario murió a los sesenta años. Cuando me eligieron presidente por primera vez, él conservaba su campo en la Patagonia pero vivía en la ciudad. Un día lo llamé y le dije: “... mirá hermano, acá trabajamos todos, vos vas a tener que trabajar en algo también...”. Me contestó: “... No, yo ya estoy jubilado. Trabajá vos que te has metido en esto; a mí dejame tranquilo”. Entonces insistí: “Tengo una cantidad de cosas que te interesan”, le dije, “pensá en qué podés ocuparte”. Tiempo después me llamó, había recapacitado: “Vos sabés que me he pasado la vida entre animales, Juan, a mí lo que me gustan son los animales. Me resulta más fácil tratar con ellos que con los seres humanos. Un puesto para mí es el de director del zoológico. ¡Te aseguro que te lo convierto en el mejor del mundo!”. Fue director ad honorem. Se compenetró tanto en su tarea, realizó una clasificación tan rigurosa, que los animales estaban maravillosamente bien; parecían reconocerlo. A mí me gustaba verlo entrar a Mario a la jaula del gorila, como quien visita a alguien. Ésa fue la única vez que los Perón tuvimos un amigo “gorila”.

(En Yo, Perón, autobiografía armada con el historiador Enrique Pavón Pereyra.)